これは歴史史料の翻訳・要約をめぐる著作権侵害が真正面から争われた裁判で主張された、翻訳の本質をめぐる準備書面。

事件番号 東京地裁民事第29部 平成5年(ワ)第11758号 著作権侵害差止等請求訴訟事件

当事者 原 告 X

被 告 Yほか1名

訴えの提起 93年6月 日

一審判決 98年11月27日

平成五年(ワ)第一一七五八号 著作権侵害禁止等請求事件

原 告 X

被 告 Y1

株式会社 Y2

平成 九年 八月 五日

被告両名訴訟代理人

弁護士 柳 原 敏 夫

東京地方裁判所

民事第二九部 御中

被告準備書面(二十一)

目 次

第一、本書面の目的 三頁

第二、本件訴訟における著作権侵害の判断基準について 四頁

一、本件著作物の性格をめぐって 四頁

二、著作権侵害の判断基準を本件に具体的に適用する方法 六頁

第三、原告主張の誤りの指摘 二一頁

一、知的活動・知的作業に対する評価 二二頁

二、歴史研究における史料の翻訳・要約に対する、素人が陥りやすい誤解 二三頁

第四、個別的類似箇所における原告主張の特色(類型化)とその批判 二八頁

一、原告主張の特色(類型化) 二九頁

二、これらに対する被告の概括的な批判 三五頁

第五、本件に特有な事情・背景の把握 三八頁

第六、原告準備書面(19)に対する再反論 四一頁

第一、本書面の目的

本件訴訟は、その対象が古典的な芸術的著作物などではなく、それとは全く異質な、正確な事実の記述をめざす歴史研究における史料の翻訳・要約という特色を持っていたため、単に字づら文字づらだけの対比では済まず、この場合における著作権侵害の判断方法のあり方、およびそれを本件に具体的に適用するあり方をめぐって、この間、双方とも膨大な主張立証を積み重ねてきた。

被告は最初から本訴訟の勝敗に絶対の確信を抱いていたものの、しかし、これをどう理論的に証明したらいいものか、(こんな「歴史研究における同一史料の翻訳・要約」といったレベルのことで著作権侵害を主張して争うといった)前例がなかったこともあって、正直なところ、当初はよく分からなかった。しかし、その後試行錯誤の中で、被告準備書面・以降、理論的にもその証明に確信を抱くようになった。そして「本質的なものは、それが成熟したときに見えてくる」。よって、訴訟提起後4年半も経過したこの段階に至って、今では絶対の自信を持って本件訴訟の本質を語ることができる。

そこで、被告としては、本書面において、本件訴訟の主張の核心となる点を残らず取り出し、整理して、できるだけ簡潔に解説しようと思う。これが、裁判所が双方の膨大な主張立証の山を登り切り、頂上を見極める上での手がかりになれば幸いである。

第二、本件訴訟における著作権侵害の判断基準について

一、本件著作物の性格をめぐって

1、理論的に最初にまず問題となるのが、「歴史研究における史料の翻訳・要約」と

いう本件著作物がいかなる性格の著作物かということ、つまり古典的な芸術的著作物と同様な性格のものか、それともこれとは異質な新たな性格の著作物かということ、いわゆる著作物のジャンル論ともいうべきものであった。

この点、訴状を見ても明らかな通り、原告は、当初、本件の著作権侵害の判断のためには単に両作品の字づら文字づらだけの対比でもって足れり、という古典的な芸術的著作物の場合と同様な立場に立っていた。その立場からすれば、ほどなく本件訴訟は幕を閉じる筈であった。

しかし、この見解が誤りであることはやがて証明された。なぜなら、裁判所は、平成七年七月一七日の準備手続(第一一回)において、単に両作品の字づら文字づらだけの対比では足りないという立場を表明したからである。つまり、本件において問題となっている「歴史研究における史料の翻訳・要約」という著作物がそもそも「表現の選択の幅が広く、多数の表現形式が可能な領域つまり個性表現が可能な領域」に属するかどうかという根本的な点において、古典的ともいうべき芸術的著作物とは決定的に異なる、まさに現代的著作物ともいうべき新たな性格の著作物のひとつにほかならないことを認めたからである。

その意味で、本件では、当初、本件著作物が元来個性表現を競う古典的な芸術的著作物と同様な性格を有するものか、それとも、これとは異なる、もともと多数の表現形式が可能な領域には属さない新たな性格の著作物のひとつかどうかという著作物の性格が、争われたのである。

2、ところで、この論点の決着がとうについたにもかかわらず依然としてなお、原告

は、思い出したように、著作物のジャンル論について、本件著作物が古典的な芸術的著作物に限りなく近い性格のものであることを何とかして訴えたいようである。例えば、前回の原告準備書面・でも以下のような主張を蒸し返している。

《被告の本書は(原告の第一稿、第二稿もそうであるが)、歴史研究書でもなければ、歴史研究の専門家に向けられた専門書でもない。》(四頁五行目以下)

しかし、歴史研究者の宮地正人氏が、既に、

《前述したセニョボスとラングロアの共著『歴史学研究入門』にも指摘してあった通り、そもそも歴史家の歴史叙述には二通りの叙述があって、一つは専門論文あるいは専門研究書、あと一つは大衆向けの叙述であり、本書が後者のケースに該当することは今更申すまでもありません。》(乙第五七号証宮地意見書一一頁)

と指摘した通り、ここでの問題は、本件著作物が「歴史研究における歴史叙述にあたるかどうか」であって、それ以上さらにそれが「専門家向けの書物か、それとも一般大衆向けの書物かどうか」にあるのではない。なぜなら、いやしくも本件著作物が「歴史研究における歴史叙述」にあたる以上、それが専門家向けであろうが一般大衆向けであろうがひとしく正確な事実をめざして非個性的な表現ならざるを得ない性格の著作物だからである。

二、著作権侵害の判断基準を本件に具体的に適用する方法

1、この点について、被告は、本件訴訟の最終的な決着を付けるため、(証明責任の

問題はさしあたり棚上げして)以下のような論法を採用し、これについて自ら主張立証を行なった。

・ 新たな性格の著作物に特有の著作権侵害の判断基準

「歴史研究における史料の翻訳・要約」は、そもそも「表現の選択の幅が広く、多数の表現形式が可能な領域つまり個性表現が可能な領域」に該当しない。それゆえ、それ以上両作品の類似性を吟味検討するまでもなく、著作権侵害は成立しない。

・ 本件への適用

原告が取り上げた対照表記載の類似箇所の殆どは、・の「歴史研究における史料の翻訳・要約」に該当し、それゆえ、これらについて著作権侵害は成立しない。

・ 例外の余地がないかどうかの吟味

にもかかわらず、対照表記載の類似箇所の中で、本来の翻訳・要約とは異質な、翻訳者・要約者の個性を発揮してしまったと認められるような、翻訳・要約としては異端と言うほかない特異な翻訳・要約の可能性があり得る。そこで、本件の著作権問題に最終的な決着を付けるためには、このような特異な翻訳・要約がないということを、つまり、これらが全て「歴史研究における典型的、非個性的な翻訳・要約のひとつ」にすぎないということを明らかにすることが必要となる。

・ 例外の具体的検討--史料要約の典型的、非個性的性格を具体的に吟味する方法 --

或る要約というものが果して「歴史研究における典型的、非個性的な要約のひとつ」かどうかを個別具体的に判断するためには、史料の要約を次の四つの局面に分析して、それぞれについて、要約者が彼固有の工夫(個性・独創性)を発揮したか、それとも単に事実の正確な再現をめざす要約作業に必然的に伴う非個性的な知的作業にすぎないかを吟味することになる(被告準備書面・一一~一四頁)。

・要約すべき項目の選択・配列

・史料から情報の収集

・得られた情報の整理

・整理された情報の表現

・ 例外の具体的検討--史料翻訳の典型的、非個性的性格を具体的に吟味する方法 --

或る翻訳というものが果して「歴史研究における典型的、非個性的な翻訳のひとつ」かどうかを個別具体的に判断するためには、本件においては、次の二つの点を吟味して判断すればよい。

・、当該史料の翻訳が「歴史研究における史料の翻訳」本来の使命を果たしたもの かどうか(被告準備書面・四五~四九頁)

つまり、当該翻訳が出来る限り原史料の内容を正確に忠実に再現したものかどうかを吟味し、もしそうならば、それは「歴史研究における典型的、非個性的な翻訳のひとつ」にほからない。もしそうでなく、「歴史研究における史料翻訳」から逸脱した翻訳者の個性が発揮されたと認められるような特異なものならば、それは例外的に個性的な翻訳ということができる(但し、そのようなものは歴史研究者にとってむろん失当というべき翻訳にほかならない)。

・、当該史料の翻訳が「正確さを損なわない限度で一般読者にも理解容易なように 配慮した簡潔な記述」になっているかどうか(右同四九~五一頁)

原告も自認する通り、被告作品『壁の世紀』(原告作品も同様であるが)は、歴史専門家向けに書かれた書物ではなく、あくまでも一般読者向けに書かれた書物である。従って、そこでは、煩雑な事実関係の解説にあたって一般読者にも理解容易なように配慮した記述が不可欠となる。このことは「史料の翻訳」においても同様である。つまり、煩雑な史料の翻訳において、正確さを損なわない限度で一般読者にも理解容易なように配慮した簡潔な記述が望ましいのである。そこで、煩雑な史料の翻訳において「正確さを損なわない限度で一般読者にも理解容易なように配慮した簡潔な記述」になっているかどうかを吟味し、もしそうならば、それは「歴史研究における典型的、非個性的な翻訳のひとつ」にほからない。

2、これらに対し、もっか原告が最も反論しているのは、⑤(a)における「正確な翻訳」

の意義をめぐる点である。

そもそも被告自身は、この点について次のように主張する。

《「原史料の内容を正確に忠実に再現する」とは具体的にいかなることを意味するのか。‥‥中略‥‥

この点について、原告準備書面(第一七)を読んでいて分かることは、原告が考える「正確な翻訳」とは、原史料が作成された時代背景や原史料の性格(法律的文書とか新聞記事)やティリンスキー事件との関連や他の史料との関係といった原史料にまつわる様々な文脈(コンテクスト--いわば「史料が存在する場所」のことである)というものを一切捨象して、原文の単語や語句だけを取り出してこれに辞書に出てくる訳語を与えれば「正確な翻訳」が得られるというものである。

しかし、これが「歴史研究における史料の翻訳」として「正確な翻訳」でないことは言うまでもない。そもそも原史料自身の意味内容は単に「当該原文」だけで明らかになるものではなく、原史料が作成された時代背景や原史料の性格といった諸々の文脈(コンテクスト)を踏まえなければならないものである。従って、その原史料の翻訳にあたっても、「当該原文」だけでなく、「当該原文」が存在している場所(文脈・コンテクスト)を踏まえることは当然のことである。

‥‥中略‥‥

従って、「歴史研究における史料の翻訳」において「正確な翻訳」を目指すために、翻訳者は、「当該原文」だけでなく、・原史料が作成された時代背景とか・原史料の性格(法律的文書や新聞記事など)とか・ティリンスキー事件との関連とか・他の史料との関係といった「当該原文」にまつわる様々な文脈(コンテクスト)をきちんと踏まえることが必要不可欠である。》(被告準備書面・四五~四七頁)

これに対し、原告代理人はこう反論する。

《文脈(コンテクスト)の名の下にこれだけ様々な要素を配慮することができるなら、原文の正確な翻訳からいかに遠ざかってもなお被告Y1のいう「正確」な翻訳たりえるであろう。しかし、社会常識としては、そういう様々な要素を配慮して手を加えた訳文を正確な翻訳とはいわないのである。また、文脈(コンテクスト)の名の下に配慮すべきある要素と他の要素とが矛盾することも避けたがいのである。》(原告準備書面・一三~一四頁)

しかし、まず、

・、原告代理人はいったい何をもって《社会常識としては、そういう様々な要素を配

慮して手を加えた訳文を正確な翻訳とはいわない》のか、《社会常識としては》といった言葉で曖昧にせずに、きちんと証明してほしいものである。

これに対し、被告は、「正確な翻訳」を目指すために《「当該原文」にまつわる様々な文脈(コンテクスト)をきちんと踏まえることが必要不可欠である。》ことを以下の学者たちの解説によって証明しようと思う(以下、サイドラインは被告代理人による)。

《 それでは、例題です。

That's right. Blow the nose. You look great. It's all red. ………………・

これ、「脈」が見えれば、その情景が、なんとなく、浮かんでくると思うんです。ところがそれぞれの言葉の辞書的な意味しか見えていないと(つまり「暗算的」な読みができずに、一個一個計算している人には)、4つの文のチグハグな寄せ集めが目の前に置かれているってことにしかなりません。

その通り、鼻をかみなさい。あなたは偉大に見える。それはすべて赤い。……・

これじゃ、なんのことか解らない。

なんのことか解る、というのは、言葉が、それ本来の出所である「コンテクスト」に着地する(あるいは、すっぽり包まれる)ということです。「コンテクスト」というのは「文脈」ですが、それは言葉(words)でできているわけではありません。むしろコミュニケーション全体のなかの、言葉として現れた部分をのせる、目に見えないものの脈です。「行間の脈」といっていいものです。コンテクストには、言葉をつつみ、言葉がその時その場で担う〈意味〉を決めていくもののすべてが含まれます。文章の前後関係だけでなく、場面の状況、その言葉を吐く人の思い(胸の内)、その言葉が向けられた相手との関係とその揺らめき………、みんなコンテクストを形成します。

‥‥中略‥‥

何かしらの思いのコンテクストに根差していない、丸裸の言葉など、(単語集の例文のような特殊なケース以外には)存在しません(逆に相手の思いが言葉なしに伝わってくるというケースはよくありますが)。翻訳すべき文章だって、事情は同じです。まず、原文をじっくりと心にしずめて、それが「何をしているのか」、正しく感じとることが、正確な翻訳のためには欠かせません。

‥‥中略‥‥

論文であっても、さっきの、〈原文↓コンテクスト↓訳文〉という翻訳の鉄則は崩してはならない。言葉を葉っぱにたとえるなら、〈言の葉↓言の幹↓言の葉〉というプロセスです。》(乙第九三号証の四「翻訳の方法」所収の佐藤良明「論文の翻訳」一五八~一六三頁)

《 問題なのは、現在の常識的な考え方では、翻訳者ないしは翻訳という行為が透明化され、あたかも外国語圏の原著者の言説と、翻訳された言語圏の読者が直接向きあっているかのような幻想が創り出され、翻訳者ないしは翻訳という行為それ自体が隠蔽されているということだと思います。大事なことは、翻訳者ないしは、翻訳という行為がはらみこまざるをえない、不断の引き裂かれを顕在化しつづけるような実践を組織していくことだろうと思います。

そのためには、まず第1に、誰が誰にむかって、どのような場において発した言説なのかについて、徹底して敏感になることが必要です。発信者と受信者が、それぞれ、どのような人種・民族・国家・性別・階級に属しているのか、またどのような力関係の中にいるのかによって、ある言説の果す役割は決定的に違ってきます。つまり、そうした関係性そのものの中で言説の意味が決定されていくのです。すべての言説はそのような具体的状況の力関係の中で現象しています。翻訳するということは、まずなによりも、発信者と受信者の間の力関係の場を抽象して移しかえてしまうことなのですから、ここに深い注意がはらわれる必要があるはずです。

たとえば、人種的・民族的差別を受けてきた発信者が、その差別をしてきた側を受信者として、受信者側を告発する言説を、そうした差別の現状に詳しくない、あるいは知らない日本の読者にむかって翻訳をするとき、ニュートラルな翻訳などありえないことは明らかでしょう。》(乙第九三号証の五「翻訳の方法」所収の小森陽一「翻訳という実践の政治性」二八七~二八八頁)

・、次に、原告代理人は、

《文脈(コンテクスト)の名の下にこれだけ様々な要素を配慮することができるなら、原文の正確な翻訳からいかに遠ざかってもなお被告Y1のいう「正確」な翻訳たりえるであろう。》

と批判するが、しかし、右の小森陽一氏が力説するように、我々は、《誰が誰にむかって、どのような場において発した言説なのかについて、徹底して敏感になることが必要》なのであり、その結果、もし実際におこなった翻訳が文脈(コンテクスト)を不適切に踏まえているというのであれば、その都度個別的にそれを吟味し指摘するしかない。原告代理人にように、抽象的、一般的に言ったところで何の批判にもならない。

3、さらに、原告は、・・における「正確な翻訳」の意義をめぐって、次のようにも

反論する。

「山県有朋公爵」の訳をめぐって、被告の「そもそもこの種の回答文書の場合、日本語文書ではフル・ネームで記載するのが一般的であり、ここでも単にその文例にしたがったにすぎません。」という主張に対し、原告代理人は、

《これは日本語文書ではないのだから、弁解にもならない。》(原告準備書面・一一頁・)

と反論する。また、契約書中の「支払う」という訳語をめぐって、次のように言う。

《 被告Y1は、この点につき、「契約書中の支払義務に関しては、日本の契約書では『支払う』とのみ書くのが、少なくともY1の経験に関するかぎり常識です」という(乙五〇号証、一八頁)。被告Y1はここで英文の契約書の翻訳を記述していることを忘れ、自ら契約書を起草しているかのように錯覚しているとしか思われない。》(原告準備書面・一〇頁)

つまり、原告代理人には、被告Y1が回答文書の対象となった人物の訳出にあたって、日本の同種の回答文書のスタイルを参照したり、また、契約書の訳出にあたって、日本語契約書の言い回しを参考にしたりすることがいったい何を意味するのか、まるっきり理解できないらしい。

しかし、これも厳密に言えば、実は文脈(コンテクスト)を踏まえることの一例にほかならない。

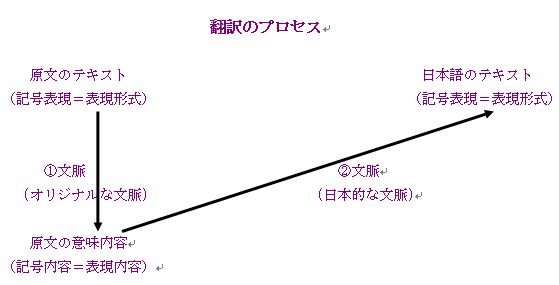

すなわち、もともと原文を日本語に翻訳するプロセスというのは、分析的に見ていくと、左記の図で示した通り、以下の二段階があることが分かる(乙第九三号証の一「翻訳の方法」所収の川本皓嗣「はじめに」二~三頁参照)。

① まず、原文のテキスト(原文の表現形式・記号表現)から原文の意味内容(表現内容・記号内容)を読み取るプロセス

② 次に、①で読み取った原文の意味内容(表現内容・記号内容)を日本語のテキスト(表現形式・記号表現)に置き換えるプロセス

そして、我々や前述の学者たちが言う「文脈(コンテクスト)」というのは、通常、①のプロセスにおいて登場する。つまり、ここで原文の意味内容を正しく把握するためには、当該言説が発せられた場所の具体的な状況というものをきちんと踏まえておくことが不可欠になるのである。だから、ここでいう文脈というのは、当該言説をめぐる当該外国の関係者の事情・背景・人間関係といったことを意味し、その意味でこれを今「オリジナルな文脈」という言い方をすることができる。

しかし、文脈が登場するのは、この①の場合だけではない。②のプロセスでも登場するのである。つまり、いったん把握した原文の意味内容というものを、実際に日本語に置き換えて表現するとき、これを読む日本人読者向けにどれだけ日本における事情といったものを考慮したらよいかが問題となる。例えば、第五章の対照表・bBにおいて、「リンカーンズ・イン・フィールズ」という地名の訳出にあたって、被告Y1が次のように語ったのは、まさしくこの文脈のことである。

《「ロンドン」の記述については、原告は、本書が日本の読者を対象に書かれていることを忘れてしまっています。ここで説明ぬきでただ「リンカーンズ・イン・フィールズ」という地名を書いただけでは、それがロンドンの特定の地域の地名であることを理解できる読者がどれほどいるだろうか、という配慮が必要なのです。「ロンドンに帰り」は、むろんそうした配慮からくわえられたものです。》(被告準備書面・六八頁・に引用された乙第五〇号証Y1陳述書・六三頁・)

このような翻訳された側の国・日本を取り巻く諸事情もまさしく文脈というものにほかならない。その意味でこれを今「日本的な文脈」という言い方をすることができる。

ところで、この②のプロセスにおける文脈すなわち「日本的な文脈」の扱いをめぐって、次のような対立が存在する。つまり、この「日本的な文脈」というものを無視するかそれとも重視するかである、前者は、原文にまつわる文脈・「オリジナルな文脈」さえ踏まえれば事足れりとする立場である(原文尊重主義)のに対し、後者は原文にまつわる「オリジナルな文脈」を踏まえることはむろんであるが、それ以外にも日本人読者に分かるように「日本的な文脈」も重視する立場である(訳文尊重主義)。例えば、ツルゲーネフの「あひゞき」を翻訳した二葉亭四迷は、極端な原文尊重主義に立とうとしたことを表明している(「余が翻訳の標準」。乙第九三号証の三「翻訳の方法」所収大澤吉博「正しい翻訳とは」一四〇頁参照)。

そして、この問題に関し、被告Y1は明確に「訳文尊重主義」の立場に立っている。だからこそ、日本人読者に分かりやすいように、回答文書の対象となった人物の訳出にあたって、日本の同種の回答文書のスタイルを参照して記述したり、また、契約書の訳出にあたって、日本語契約書の言い回しを参考にしたりというふうに「日本的な文脈」も重視したのである。しかし、原告代理人は、自分が原文尊重主義に立っていることすら自覚していないため、これとは対照的な訳文尊重主義に立つ被告Y1のやっていることが理解できなかったのである。

第三、原告主張の誤りの指摘

著作権侵害の判断基準そのものについてではないが、原告主張の中で、本件訴訟の適正な判断にとって見過ごすことのできない重大な誤りが随所に散見されるので、これについてまとめて指摘しておきたい。

一、知的活動・知的作業に対する評価

原告代理人は「時間とエネルギーと費用」(訴状二二頁一行目)をかけた知的活動に対してはひとしく著作権法の保護が及ぶべきであると思い込む誤りをおかしている。

「歴史研究における史料の要約」という作業がそれなりの勤勉さや一定の知的水準が要求される知的作業であることは勿論であるが、しかし、それと著作権法が保護する創作的な活動というものを同一のものと混同してはならない。

言うまでもなく、著作権法が保護するのは知的活動一般ではなく、そのうち、あくまでも「多様な個性表現の余地が可能な領域における創作的な表現活動」だけである。従って、ニュートンの万有引力の法則とかアインシュタインの相対性原理などの自然現象の理論化といった最も独創的な知的活動でさえも、「多様な個性表現の余地が可能な領域における創作的な表現活動」には該当しないが故に、その活動の成果に対しては、著作権法の保護が及ばない。その意味で、元来非個性的な性格を有する「歴史研究における史料の要約」という作業も著作権法の保護が及ばない知的作業にほかならない(被告準備書面・一四~一五頁。被告準備書面・一八~一九頁で引用した乙第八八号証宮地意見書・)。

二、歴史研究における史料の翻訳・要約に対する、素人が陥りやすい誤解

原告代理人のように歴史研究の世界に身を置いたことがない者にとって、本件のような史料の翻訳・要約を正確にイメージし、これらの行為の本質を正しく理解することは実際のところすこぶる困難であり、そのためこれを次の二つの方向で間違える危険があり、それによって著作権法の問題解決においてすこぶる残忍酷薄な結果を導くものとなる。

1、歴史研究固有のあり方というものを理解しようとせず、自分に馴染みのある芸術

作品における翻訳・要約というイメージでもって、歴史研究における史料の翻訳・要約のあり方を考えてしまうとする誤りをおかしている。

つまり、歴史研究における史料の翻訳・要約とは本来ならば、その本質上決して個性的なものであり得ず、その反対にいつも典型的なもの、一般的なもの、普遍的なものを目指しているものなのに、芸術作品に馴染んだ原告代理人は、例えば次のように、この場合でもあたかも多種多様な表現の仕方が可能であるかのように錯覚してしまうのである。

《召喚状がマッティ博士を通じてなされたか、マッティ博士がどういう資格の人であるか、また、召喚状が何日前に届けられたか、これらの事実がアルベルト・シュヴェンケの証言にもとづく認定であるかどうか、等は書いても書かなくてもどうでもよいことであり、これらをどう記述するかは筆者の個性や好みによることである。したがって、この事実の記述には筆者の個性と好みにより、正確性をそこねることなく、多様な表現がありえたもの》(原告準備書面・一八頁一一行目~一九頁二行目)

「返済する見込みのない借金」と「返済する意思のない借金」の言い回しについて、

《これらの表現をどう変更するかは、たんに趣味の問題である》(同右四七頁一四~一五行目)

《「当契約書」という訳語の選択も訳者の趣味であり、個性の発現である。》(原告準備書面・八頁三行目。以上サイドラインは被告代理人による)

2、歴史研究者のレベルではなく、単なる素人のレベルでもって、歴史研究における

史料の翻訳・要約のあり方を考えてしまう誤りをおかしている。

歴史研究者の宮地正人氏に言わせると、歴史史料の要約という作業は、歴史研究の素人の人には不可能だという。なぜなら、彼らがおこなうと、史料を正確に読めないまま、かつ文学的な意味で個性的な表現のまま、さらに全体のバランスを考えずに要約をしてしまうからである。その意味で、一定の力量を有していることが不可欠という(被告準備書面・五~六頁で引用した乙第八八号証宮地意見書・参照)。

そのため、歴史研究者にとっては当然の常識と言える史料の翻訳・要約という作業工程が、素人から見るとかえって何か特別の工夫のように見えてしまう。

・、例えば、歴史研究者にとってみれば「史料から合理的に推測することによって得

られた」当然の事柄が、素人から見ると、そこに要約者独自の推測があったのではないかと思ってしまうのである。この点、原告代理人は、例えば次の通り、この種の錯覚に随所に陥っている。

《 さらに、上記の原資料はエミリー・シュヴェンケに関する裁判所の認定であるのに、同じようにティリンスキーに対しても裁判所は考えたはずであると類推し、両名に対する裁判所の認定として記述したことにも、原告の独創性がある。》(原告準備書面・二一頁一一行目以下)

《「彼が十一か月の拘留の痛手を癒すために」「一時シュヴェンケ夫妻の家族のもとに居候していた」というような原告の推測による記述も加えられており、こうした記述には原告の個性、独創性があり、また原告の工夫がある。》(同六五頁一行目以下)

《 また、「が、シュベンケがティリンスキーを擁護しようとしたのは、共犯としての自分の身を守るためである、と判事側に解釈された」との記述も原告の推測によるものであり、原資料には存在しない推測をまじえた記述としているのも原告の独創性の所産である。》(同六九頁末行~。以上サイドラインは被告代理人による)

・、また、原告代理人は、史料の要約のうち、原告がやった「史料から情報を収集」

する作業工程のことを、

《その内容は、‥‥手書きで、かつ、極めて理解も判読も難しい、ベルン裁判記録の翻訳と‥‥新聞記事の手書きの翻訳、総計二〇〇頁に達する》(原告準備書面・一三頁)史料をあれこれ調べて、《原資料から必要な事実を適宜選択》(原告準備書面・三四頁七行目)し、《こうした原資料からの情報の選択、記述する限度の決定に原告の個性や独創性があり》(同六一頁七行目)

と主張する。しかし、これはまさしく歴史研究者にとっては当然の常識と言える史料の要約の作業工程のことを、素人から見て何か特別の工夫のように勘違いしてしまうケースにほかならない。そもそも、扱う史料に対する評価について、

《この程度の文書史料で「極めて理解も判読も難しい」と主張するようでは、歴史研究者として歴史の史料を扱う資格がないといわれても仕方がない。‥‥》(被告準備書面・三九頁一二行目~四〇頁一〇行目)

さらに、本件における「史料から情報を収集」する作業工程というのは、歴史研究者にとって次のように考えられるべきものである。

《問題は、このような場合の情報の収集の評価である。そもそも歴史史料から情報を収集するにあたって、要約者に彼固有の工夫(個性・独創性)が発揮されたと評価されるのはいかなる場合であろうか。

それはまさしく、要約のもとになる歴史史料が文字通り多数存在し、実際に史料から情報を収集するにあたって、このうちどの史料を選んで読んでいったらよいかを選択する必要があり、そこで歴史家の推理・勘を大いに働かせなくてはならないような場合である。つまり、歴史家の推理・勘の中身次第によって否応なしに、情報が収集できるか否かとか、或いはどんな情報が収集できるかどうかとかいう点で結果が異なってくるような場合である。つまり、この場合には歴史家の推理・勘という固有の工夫を発揮する余地が大いにあるのである。ところが、本件では、既に要約のもとになっている基本史料が一冊の裁判記録(甲第九号証)と十数枚の新聞記事(甲第二三号証)と決まっている。だから、この種の歴史家の推理・勘を発揮する余地がない。精々ここで必要なことは情報を見落とすことがないように裁判記録をていねいに読むことである。しかし、このような勤勉さはむろん固有の工夫などではなく、要約者なら誰もがやらなければならない当然のこと(知的水準)である。

従って、ここで被告Y1がやった情報の収集という作業は単に歴史研究における要約者として当然のことをやったまでのことであり、被告Y1固有の工夫(個性・独創性)などといったものは何もない。》(被告準備書面・三五頁末行~三七頁三行目。同種のケースについて同九二頁、一一六頁、一七九頁など参照)

第四、個別的類似箇所における原告主張の特色(類型化)とその批判

原告は、原告準備書面・(終章)、同・(二章)、同・(五章及び十章)において、類似箇所について著作権侵害が成立する旨を個別的にあれこれと主張しているが、しかし、その主張はおおむね次の四つ(より正確には六つ)のタイプのいずれかに分類される。

一、原告主張の特色(類型化)

ここでの原告主張を大まかに整理すると、次の四つのタイプに分類できる。

・史料の要約(終章)と・史料の翻訳(二~十章)について、それぞれ

・、積極的主張と・、消極的主張とがある。つまり、

・ 史料の要約(終章)については、

・、積極的主張として、

・、必要な事実や適切と判断した情報を選択し、これを簡潔かつ正確に表現した

・、史料には存在しない事柄について、原告独自の推理・推測に基づいて要約した

・、消極的主張として、

推測の誤りも含めて誤って要約した(その誤りを、被告Y1はそのまま踏襲)

・ 史料の翻訳(二~十章)については、

・、積極的主張として、

・、直訳ではない意訳をおこなった

・、原文の或る箇所を翻訳にあたって省略(その省略を、被告Y1はそのまま踏襲)

・、消極的主張として、

誤訳した(その誤訳を被告Y1は踏襲)

参考までに、これらのパターンについてその具体例を挙げれば以下の通りである(以下、サイドラインは被告代理人による)。

・・・のパターン

《その結果、原告の記述は裁判の開始を記述するにふさわしい表現になったのであり、このような原資料からの情報の選択自体に原告の独創性がある。》(原告準備書面・一五頁一二行目以下)

《‥‥いうような説明を省き、簡潔かつ正確に記述したものであり、原資料と比較して、その記述内容の選択、記述の方法に原告の独創性が充分に認められるものである。》(同一六頁二行目以下)

《まず、この箇所に欠席した被告人両名の態度を裁判所がどのようにうけとったかを書く必要があると考え、そういう考えにもとづいて原資料を調べ、上記の記載に依拠することを選択したことに、原告の独創性がある。》(同・二一頁八行~)

《・ 上述のように原告が叙述の構成を定め、原資料から適当と判断した情報を選択した上で、ベルン裁判記録中の上記のとおりきわめて理解しにくい訳文をかみくだいた表現に書きあらためて記述したことに、原告の個性、独創性がある。》(同二六頁八行目以下)

《 このように原資料から必要な事実を適宜選択し、付け加えることとしたこと、これを簡明な文章で表現し、前の文章と平仄が会うように記述したことに、原告の苦心と工夫があり、そういう意味でこの記述は原告の独創性を豊かに示しているものである。》(同三四頁七行目以下)

《 証人に関する記述の冒頭に多数の証人が証言をしたこと、これらの証人はベルンないしスイスの居住者だけでなく、ヨーロッパの各地から召喚されて証言したことが重要であるとの考えにもとづき、上記のジュールナル・スイスの記事に依拠することにきめたが、その詳細には立ち入らないこととし、重要な証言だけを取り上げることとした。

こうした原資料からの情報の選択、記述する限度の決定に原告の個性や独創性があり、文章としての表現にも原告の工夫がある。》(同六一頁二行目以下)

・・・のパターン

《 さらに、上記の原資料はエミリー・シュヴェンケに関する裁判所の認定であるのに、同じようにティリンスキーに対しても裁判所は考えたはずであると類推し、両名に対する裁判所の認定として記述したことにも、原告の独創性がある。》(原告準備書面・二一頁一一行目以下)

《「彼が十一か月の拘留の痛手を癒すために」「一時シュヴェンケ夫妻の家族のもとに居候していた」というような原告の推測による記述も加えられており、こうした記述には原告の個性、独創性があり、また原告の工夫がある。》(同六五頁一行目以下)

《 また、「が、シュベンケがティリンスキーを擁護しようとしたのは、共犯としての自分の身を守るためである、と判事側に解釈された」との記述も原告の推測によるものであり、原資料には存在しない推測をまじえた記述としているのも原告の独創性の所産である。》(同六九頁末行目以下)

・・のパターン

《また、ブルーナーは原資料にはたんに「筆跡専門家」とあるだけで(甲第九号証の一、三〇頁)、「博士」であるとは記載されていない。これを「ブルーナー博士」と原告が誤って記述したのをそのまま被告Y1は踏襲している。‥‥中略‥‥

これらの点で原告のこの記述は間違いであるが、被告Y1はこの原告の間違いを含めてそっくり踏襲し模倣しているのである。》(原告準備書面・五一頁三~一一行目)

《・ そもそも、ガイヤーが「共犯の廉で尋問を受けた」という原告の記述は間違いであり、この裁判の被告人がティリンスキーとシュヴェンケ夫妻の三人であることは、この章の冒頭ですでに明確に述べている。それ故、ガイヤーはこの裁判では証人として出頭したのであり、「共犯の廉で尋問を受けた」と書いたのは原告の錯覚による間違いである。‥‥中略‥‥これは被告の記述が原告の記述の誤りを踏襲したためである。》(同七六頁七行目~七七頁四行目)

・・・のパターン

《また、「以下の契約」あるいは「左記の契約」が………「締結され、署名された」という原文の直訳を、原告が、ことさらに、「当契約書は」………「ものである」と意訳したことにも、原告の創意と工夫がある》(原告準備書面・六頁五~七行目)

《・ 原文における「Till this date」は「この日まで」が直訳であり、NHK訳のように「それまで」と訳しても間違いではない。しかし、これを「その間」と訳すのは特異な意訳であり、被告Y1はこの原告の意訳を踏襲している。》(同二一頁一~四行目)

・・・のパターン

《原文で「who fully signed」とある箇所を原告は省略して翻訳しなかったが、被告Y1もこれをそのまま踏襲している。》(原告準備書面・七頁三~四行目)

《原告はこの部分を翻訳にさいし省略し、被告Y1も同じ箇所をそのまま省略したのである。》(同一〇頁一四~一五行目)

・・のパターン

《・ まず、戦争が「declear 」されるというのは、宣戦布告されるということであるから、これを「交戦」と訳すのは誤訳であり、ことに、戦争史の専門家として知られる被告Y1としては考えられないような誤りである。この誤りは被告Y1が原告の訳に倣って、原文との照合をしていない証拠である。》(原告準備書面・一七頁一〇~一三行目)

《実は、文章に「訛り」はあり得ないことは自明であるから、これは「スイス方言のドイツ語」と記すべきところ、原告が誤って「訛り」と書いたのを、被告Y1はその誤りを踏襲したのである。》(同四四頁一四行目~四五頁一行目)

二、これらに対する被告の概括的な批判

これらについてはむろん原告の主張は成立しない。その理由の詳細については、既に被告の各準備書面・以下で詳述した通りであるが、今ざっとその概略のみを指摘すると以下の通りである。

・・・(必要な事実や適切と判断した情報を選択し、これを簡潔かつ正確に表現)のパターンについて

次の宮地意見書・が明確に指摘したとおりである。

《これは明白な誤りです。というのは、歴史研究における史料要約の核心が「史料を厳密に読み重要な諸点を正確かつ簡潔に表現する」ということである以上、それは、自ずと一定の力量以上を有した歴史学研究者が史料を正確かつ簡明に要約する場合には、ほぼ同一のものにならざるを得ないからです、つまり、それは自ずと非個性的なものにならざるを得ないし、独創的なものでもないからです。従って、原告のおこなった要約行為をいかに「史料を厳密に読み重要な諸点を正確かつ簡潔に表現」したものであるかを原告代理人が訴えれば訴えるほど、それが非個性的で非独創的な要約にすぎないかを、実は自ら一層明らかにしていることになるのです。》(被告準備書面・一四頁五~一二行目で引用した乙第八八号証宮地意見書・)

・・・(史料には存在しない事柄について、原告独自の推理・推測に基づいて要約)のパターンについて

これも次の宮地意見書・が明確に指摘したとおりである。

《このような要約者の独自の推測に基づく要約などといったものは、歴史研究における史料の要約として凡そあり得ません。確かに史料の要約においても、史料の記述からストレートに要約できるわけではなく、ときには推理・推測を働かせなくてはならないことがあります。しかし、それは史料からあくまでも合理的に推測することであって、その意味で、そのような推測は一定の力量以上を有した歴史学研究者が実行すれば、ほぼ同一の結果が得られるものなのです。だから、そのような推測に個性や独創性といったものは認められません。》(被告準備書面・一七頁一五~一八頁六行目で引用した乙第八八号証宮地意見書・)

・・(推測の誤りも含めて誤って要約し、被告Y1はそれをそのまま踏襲)のパターンについて

この点は単純明快である。要するに、被告Y1がおこなった要約に誤りはない。

・・・(直訳ではない意訳をおこなった)のパターンについて

この点は単純明快である。要するに、被告Y1がおこなった翻訳とは、文脈(ここでは主に「オリジナルな文脈」)を適切に踏まえた「正確な翻訳」にほかならない。

・・・(原文の或る箇所を翻訳にあたって省略し、被告Y1はそれをそのまま踏襲)のパターンについて

この点も単純明快である。要するに、被告Y1がおこなった省略とは、文脈(ここでは主に「日本的な文脈」)を適切に踏まえた「正確な翻訳」の一場面にほかならない。

・・(誤訳し、被告Y1はそれをそのまま踏襲)のパターンについて

この点も単純明快で、要するに、被告Y1がおこなった文脈を適切に踏まえた翻訳に誤訳はない。

第五、本件に特有な事情・背景の把握

次に、著作権侵害の成立とは直接何の関係もないが、しかし、本件において類似箇所の記述がかくも共通なものになっているのには本件に特有のそれなりの訳がある。そのことをきちんと把握理解しておくことは(著作権侵害ではないのかといった無用な混乱を避ける上でも)極めて意義があると思うので、以下において、本件特有の特別な事情・背景をざっと整理しておく。

すなわち、本件には、原告と被告Y1との間に、具体的に以下のような「緊密な共同研究の間柄」という事情あり、それが両作品の史料の史料の翻訳・要約の記述の共通性に大きな影響を及ぼしている(被告準備書面・一七頁一三行目~二〇頁二行目)。

・ 二人ともティリンスキー事件の真相について、「日本書類は偽物であり、単なる詐欺事件にすぎない」という同一の結論に達していたこと。

つまり、このような同一の立場に立っていたからこそ、右事件を詐欺事件として有罪判決を下した裁判記録の要約にあたっては、これを否定的、批判的にではなく、肯定的にまとめるという共通の立場から要約することになったのである。これがもし訴外リードのように「日本書類は本物であり、右事件は詐欺事件ではない」という逆の立場をとっていれば、自ずと裁判記録の要約の仕方もちがったものになった筈である。その意味で、本件の要約に対する根本的なスタンスは原被告とも共通である。その立場の共通性が、たとえば要約作業のうちの「要約すべき項目の選択・配列」においても共通性として現れることになる。

・ 二人とも、要約のもとになった史料が裁判記録(甲第九号証)と新聞記事(甲第二三号証)という極めて限定されたものであり、なおかつ同一のものであったということ。

だから、要約作業のうちの「史料から情報を収集する」作業において、両者とも、歴史家として彼固有の推理・勘を働かせて史料を選択するといった固有の工夫を施すこともなく、一定の勤勉ささえあれば、自ずと必要かつ同一の情報を入手することができた。

・ 被告Y1はもともと原告らとの共同研究のリーダーとして原告原稿の監修をする立場にあり、原告第一稿を熟読玩味し、その結果、第二稿執筆にあたって原告作品中「裁判・判決」の部分を被告Y1の手で加筆修正するまで詳細に検討していたという事情があったということ。

そのため、本件においてわざわざ別な典型的、非個性的な要約・整理の仕方を採用せず、この間の緊密な共同研究のおかげで被告Y1の脳裏に深く焼き付いてしまっている原告作品の典型的、非個性的な要約・翻訳を(むろん自ら原史料の内容に沿って厳密に正確なものに仕上げた上で)採用したのである。これは歴史家として極めて自然なことであり、これを敢えて無視して、結果的に似たり寄ったりの要約・翻訳をする方がかえって不自然なくらいである。だから、両者が似ているからといって何ら怪しむに足りない。

第六、原告準備書面・に対する再反論

最後に、原告準備書面・に対し、ざっと再反論しておく。

原告は、原告準備書面・において、被告準備書面・に対する反論を試みているが、しかし、それらはいずれも従前からの論破済みの主張の蒸し返しにすぎないか(例えば、本書の性格を論じた四頁五行目以下)、中傷誹謗やあら探しや揚げ足取りといった類のもの(例えば、「原告代理人としては、この意見書の筆者はかなり悪文家であるとしか思われない」と論じた七頁八行目以下)でしかない。

しかし、このうち目に余る顕著なものについてのみ、主に被告Y1自身による以下の再反論を掲げておきたい。

「第一」について

一、第一、一について

既に、前記第二、一、2(五頁以下)で反論済みである。

二、同、二について

原告代理人は、

《原史料を検討することなしに、何故「正確な」要約だとか「簡明な」要約だとか、いえるのか理解できない。要するに筆者の意見は無責任な放言にすぎないのである》(五頁八行目以下)

と宮地意見書・の筆者をこき下ろすが、しかし、ここで筆者が吟味したことは、それまでに明確な自己の判断と判断に至るプロセスを述べたのち、その判断にもとづいて《以上から‥‥という印象を強く抱きました》(被告準備書面・一〇頁五行目以下)と述べているのであって、単なる感想を述べたのではない。

それどころか、もしここで「無責任な放言」と難癖をつけるのであれば、それは何よりもまず原告及び原告代理人自身に向けられなければならない。なぜなら、もともと本件訴訟を提起したとき、原告こそ原史料(ドイツ語の裁判記録)の写しを所持せず、したがって原告代理人もまた原史料を検討することなしに、無責任に著作権侵害の主張を展開したのであるから。

三、同、三について

1、原告代理人は、

《「何が重要か厳密に読み取」るにはどうしても判断を必要とする》(六頁末行以下)

と主張するが、こういうのがまさしく歴史研究の門外漢である素人がおかす間違いである。なぜなら、ここでは原告代理人は、史料の「要約」と史料の「解釈」とを混同しているからである。つまり、《「何が重要か厳密に読み取」るにはどうしても判断を必要とする》というのは、史料解釈をくわえての史料紹介の段階に属することであり、本来の史料の「要約」の域を逸脱しているからである。

2、また、原告代理人の、

《「学識、経験の豊富な学者であっても文章表現力の貧しい人はいくらも存在する。一定以上の水準の歴史学研究の訓練をうければ誰もが同じように表現できるわけではない》(七頁五行目以下)

という主張もまた歴史研究の門外漢である素人がおかす間違いにほからない。なぜなら、この文体なり文章表現力なりについては、歴史研究の最後の段階である・確定した史料に基づき、史料の解釈を行なう歴史叙述のレベル(被告準備書面・七頁参照)において言うことができるかもしれないが、しかし、その前段階である史料の翻訳・要約のレベルにおいては該当しないからである。

3、さらに、原告代理人の、

《この意見書の筆者はかなりの悪文家であるとしか思われない》(七頁八行目)

に至ってはただの中傷誹謗である。なぜなら、こうした《悪文家》だといった批判が成立するためには、少なくとも宮地意見書・の筆者が実際におこなった史料の翻訳なり要約なりの表現を取り上げて吟味検討する必要があるからである。しかし、原告代理人はそういったことは一切検討していない。だから、原告代理人の右発言はここでの所論とまったく関係がない。それこそ無意味な印象批評としての罵詈雑言でしかない。

4、また、原告代理人が、

《だから、誰が書いても同じような要約になることは望ましいことには違いないが、現実の問題としては、史料を厳密に読み重要な諸点を正確かつ簡潔に表現するには、筆者の学識、経験、表現力の総合としての力量が端的にあらわれ、力量の程度により、要約は違ったものとならざるを得ないのであり、その結果、文章は個性的なものとならざるを得ないのである》(八頁一〇行目以下)

というのは、右2の場合と同様である。つまり、そのように《文章は個性的なものとならざるを得ないの》は、歴史研究における最終段階である歴史叙述のレベルにおいて(例えば、史料解釈を含むかたちで史料紹介をおこなうとき)のみ言うことができ、その前段階である史料の翻訳・要約のレベルにおいては該当しない。

そして、原告代理人がこのような誤りに陥った原因は、おそらく、あたかも、すでに特定の批評を含むかたちでおこなわれる文学作品の要約紹介のしかたのイメージをそのまま(歴史研究固有のあり方を自覚せず、無自覚・無反省のまま)史料の要約の場合に適用してしまったからにほかならない。しかし、何十編もくり返すが、史料の翻訳・要約の問題は文学作品の翻訳・要約の問題とはまったく異質なのである。

「第二」について

一、第二、一について

ここで原告代理人は、「一般読者向けに書かれた書物」における「正確性」と「簡潔性」との関係について、被告主張にあれこれ難癖をつけているが、しかし、この難癖を通じよく分かったことは、原告代理人がこの「一般読者向けに書かれた書物」における「正確性」と「簡潔性」との関係について、まったく理解できていないことである。

なぜなら、原告代理人は、ここで被告が問題にしているのがあくまで史料の翻訳に関する問題のことであり、歴史叙述全般の問題ではないことを見失っているからである。すなわち、史料の翻訳において史料の正確性を期する点からいえば、冗長にわたると思われる史料についてもできるだけそのまま翻訳・引用することが望ましい場合がしばしばある。しかし、「一般読者向けに書かれた書物」における史料の翻訳の場合、読者にとって魅力のない史料翻訳はできるだけ簡潔にするとともに、翻訳省略部分の意味内容を翻訳した部分に復元して史料の正確な理解を助けることが必要である。

その意味で、宮地意見書・の筆者がいう、《歴史史料としての翻訳なのだから、日本語にとっては滑らかではなくとも、でき得る限り文法どおりに逐語訳をして、誰が翻訳しても可能な限り同様なものにするということです》という主張と、被告Y1の主張とは矛盾しない。「でき得る限り文法どおりに逐語訳をし」たうえで、翻訳部分の代名詞を翻訳省略部分の名詞に入れかえたり、翻訳部分で重複を避けて省略された語句を翻訳省略部分にもとづき復元したり、という作業が必要になってくる。「正確性を損なわない限度で簡潔な記述を心がける」とはそういう種類の事柄なのである。

二、同、二について

既に、前記第二、二、2(一〇~一六頁)で反論済みである。

しかも、現実に「そういう様々な要素を配慮」した翻訳文が正式の法的効力を有する翻訳文として採用されている。ここではその最もよい実例を示そうと思う。

それが外交文書としての条約付属文書である交換公文の翻訳文である。以下に引用するのは、明治日本が悲願として挙国一致で実現した幕末の不平等条約改正の最初の条約である日英通商航海条約(一八九四年調印)における、キンバリー英外相より青木周蔵全権公使にあてた交換公文の日本外務省による公式訳文である。

《以書簡致啓上候陳者本日調印セシ日英両国間条約第十九条ニ開シテハ同条ニ掲記スル所ノ英国ノ或殖民地ニ於テ前記条約第二条ニ記載シタル兵役ニ関スル規定ヲ承諾スルコト能ハザルカ為メ現条約ニ加入シ難キ場合アルヲ慮リ且将来ノ誤解ヲ防クタメ大不列顛国皇帝陛下ノ政府ハ前記英国殖民地及領地ガ第二条ノ規定ニ従ハサル条件ヲ以テ現条約ニ加入スルコトヲ得へキコトヲ日本国政府ニ於テ保証セラレンコトヲ請求致候右得貴意候 敬具 〔日付、署名、宛先省略〕》

ここでは、原文の英語を当時の日本語の書簡体の候文、しかも当時の書簡文の慣例にしたがって、句読点ぬきの文章に翻訳している。もちろん、原文の英文にはコンマ、ピリオドが存在することはいうまでもない。これは、

《翻訳者は、『当該原文』だけでなく、・原史料が作成された時代背景とか・原史料の性格(法律的文書や新聞記事など)とか・ティリンスキー事件との関連とか・他の史料との関連といった『当該原文」にまつわる様々な文脈(コンテクスト)をきちんと踏まえるこどが必要不可欠である》

という右被告主張が「ティリンスキー事件との関連」を「改正条約との関連」と言い換えさえすれば、ぴったりあてはまる。

また、「英文仮契約書」が偽造である点に関し、原告代理人の、

《本文の内容もさることながら、表現もスタイルも日本人の眼からみてまことに奇異な文書なのであるから、むしろ忠実に逐語訳すれば、その奇異な表現がもっと読者によりよく理解されるのである。それを被告Y1はことさら日本の契約書のスタイルとか通常の言い回しに従ったというのであり、そのようにコンテクスト、文脈を考えるとすればまことに浅はかという他ない》(一五頁五~九行目)

という主張に対して、被告としては、次のような実例を紹介するだけで原告代理人の主張こそ《まことに浅はかという他ない》ことが明らかにされると思う。

日本近代史上有名な偽文書として知られる「史料」として、一九二七年に時の総理大臣田中義一が天皇に上奏した文書とされる「田中上奏文」(「田中メモランダム」)がある。これは、その年に田中首相が召集した対中国関係の大臣・外交官・軍人たちによる対中国政策の基本方針協議の「東方会議」(これは実在)の内容を記したものとされ、その後の日本の中国侵略の過程と適合するので、敗戦後のA級戦犯を裁いた東京裁判にも証拠として提出され受理されたものである。

原文は中国語であり、その出所も中国の雑誌であり、その内容とくに皇室に関する記述は当時の不敬罪を構成するような重大な誤りを多く含んでおり、日本人が読めば一見して偽文書と知れる内容であったが、にもかかわらず、戦後日本で公表可能となったその全文の翻訳にあたっては、当時の日本で使われた皇室にたいする特別の敬梧を使用した訳文として翻訳され、現在でもこの訳文が流布され、歴史叙述においてもこの訳文が引用されている。しかし、原告代理人にいわせれば、このような場合にも《そのようにコンテクスト、文脈を考えるとすればまことに浅はかという他ない》ということになる。まさしく、原告代理人のような主張では、現実の歴史研究として通用しないのである。

「第三」について

一、第三、一、対照表・bB第三条について

ここで第三条の“declare”の訳語をめぐって、原告代理人は、被告の主張に種々な反論を試みているが、しかし、以下に説明する通り、いずれもそれは、文脈といったものを現実の実情を全く無視して単に形式的に当てはめたにすぎず、その意味で文脈を不適切に踏まえた翻訳の適例と言えよう。すなわち、

「宣戦布告」について、原告代理人はそれこそ「原史料を検討することなしに」「無責任な放言」をくりかえしているにすぎない。なぜなら、まず、一九〇七年一〇月一八日調印の「開戦に関する条約」(日本では一九一二年一月一三日公布)の第一条は次のように規定している。

締約国は、理由を付したる開戦宣言の形式又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の 形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争(hostilities)を開 始すべからざることを承認す。

ところで、日本は第一次大戦への参戦に際し、ドイツに対し「開戦宣言の形式」を採用せず、「最後通牒の形式」を採用したのである。現に、外務省編「日本外交年表 主要文書1840・1945」には、一九〇四年の項には「対露交渉断絶に関する閣議決定」および「露国に対する宣戦の詔勅」の全文が収録されているが、一九一四年の項には「対独最後通牒」の全文が掲載されているだけで宣戦の詔勅は収録されていない。つまり、対独開戦にあたり、日本は「開戦に関する条約」の規定のうち、「開戦宣言の形式」を採用せず、「最後通牒の形式」による自動的開戦の方法を選んだのである。したがって、歴史的事実の問題として、「宣戦布告」の訳語を使用することは正しくない。

さらにいえば、ティリンスキーの契約書偽造は一九一二年以後、一九一四年の第一次大戦勃発以前におこなわれたことは明らかである。「開戦に関する条約」の日本での公布が一九一二年一月である事実を考えれば、日本の外交問題に関する専門家ででもないかぎり、契約書中に「宣戦布告」を要件とする条項を書き入れる可能性はまったく存在しない。のみならず、この「開戦に開する条約」の発動が実際に現実的な国際問題となり、開戦手続の問題として議論され、一般に知られたのは、ティリンスキーの契約書偽造が済んでしまった一九一四年七月以後のことである。したがって、原告代理人の主張は現実を無視した主張であるといわなければならない。

また、原告代理人のようにここでもし「宣戦布告」の訳語を使用したとすれば、日本は国際法の場において、ドイツに開戦宣言の通告をしていないのであるから、ティリンスキーが実際に裁判所で主張し、認められた「第一次大戦への参戦を理由に国際契約にもとづく支払いを拒む」理由が成立しなくなる(本書二七五~二七六頁参照)。だから、この部分における訳語の選択は、詐欺事件の継続を保証する偽造文書の訳文における表記の選択として非常に重要な意味を持ち、決して「宣戦布告」の訳語を使用してはならないのである。

二、同、三、対照表・bB第九条について

ここで原告代理人は、原文の“assistant”は“assistance”の間違いであるという前提で主張を展開しているが、しかし、そもそも原史料の表記を勝手に誤りであると決めつけて、そのような前提のまま原史料の表記に忠実に訳した被告Y1の訳文を非難することはできない。なぜなら、もし、そのような主張をしたいのであれば、まずは原史料の表記“assistant”が誤りであるという根拠を疑問の余地がない明確さをもって立証すべきであるからである。歴史研究の素人である原告代理人には殆ど自覚がないようであるが、原史料の誤記を主張するということは、史料を扱う上で、最も重大な、疑問の余地がない立証を必要とする問題なのである。

三、同、四、対照表・aAについて

被告には、原告代理人がいう「著作権侵害における複製」の意味が理解できない。ここでの問題は、単に「著作物性のある表現を被告が模倣し、踏襲し」ていることではなく、それがあくまでも複製的な方法(・有形的に再製する方法)でやられたかどうか、本件でいえば「字づら文字づらが重なり合う」かどうかにある。原告代理人のように言えば、凡そ「著作物性のある表現を被告が模倣し、踏襲し」さえすれば全て複製権侵害が成立することになり、著作権侵害の判断基準が極めてあいまいになるばかりか、いつも複製権侵害が成立することになって複製権以外に翻案権、上演権、放送権などの支分権を定めた意味がなくなってしまう。

1、原告代理人は、

《これ(被告代理人注:スイス訛り)はこの記事の末尾の数行だけであり、被告の記述も原告の記述も「シャインヴェルファー」の記事の全部を「スイス訛りのドイツ語」といっている》(二一頁末行~二二頁二行目)

と反論するが、原告代理人は「方言」と「訛り」の区別がまったく理解できていないらしい。スイスのドイツ語は「方言」としてはホッホ・ドイチェに属する(現在のドイツ語の「標準語」はニーダー・ドイチェである)が、そのほかに発音としての「訛り」というものがあり、単語のスペルにもその影響を及ぼしている。そのため、おなじホッホ・ドイチェに属しながら、スイスのドイツ語とウィーンのドイツ語とでは発音としての「訛り」が明らかに異なっている。その意味で、スイスで発行されたドイツ語の雑誌「シャインヴェルファー」のこの記事は全て、明らかに「スイス訛りのドイツ語」で書かれていたのである。そのため、たとえば、スペルがおなじでも、発音がちがうために、ある特定の単語がその地域特有の語呂合わせのシニカルな文章として成立しているのである。

そもそも原告代理人はそうしたドイツ語の地域分布についての知識を前提として議論しているのだろうか。

2、原告代理人は、

《為替相場と通貨の呼称とは関係ない》(二二頁七行目)

と反論するが、ここでも原告代理人は通貨単位と為替相場のことをまったく理解できていないらしい。要するに、当時、フラン通貨は一種類しかなく、それは為替相場とは関係なく、同一品位の共通通貨であったのであり、通貨単位としてのスイス・フランなるものは存在しなかったのである。ただ、被告Y1が念のために言ったのは、通貨および兌換銀行券においてそれぞれの意匠が存在し、そのかぎりで、スイス・フランと呼ぶことが可能な意匠の通貨および兌換銀行券が存在しえたにすぎないという事実に言及したのであって、それはたとえば、かつて金本位制の兌換制度のもとで日本銀行発券の日本銀行券と大蔵省造幣局鋳造の金銀硬貨の違いがあったにすぎないのと同様なのである。

3、原告代理人は、

《被告は「女官」の身分を知らないようであるが、宮廷の女官は通常は貴族階級から選ばれるもので、けっして卑しい身分ではない》(二二頁一四~一五行目)

と主張するが、しかし、歴史的文脈(時間と空間)を離れて「女官」一般の身分を論じたところで意味がない。原告代理人は、あくまでも二〇世紀という、プロイセンによるドイツ帝国の統一が成就してから数十年をへて地方貴族に転落したハノーヴァー王家、しかも「貴族階級」の中核を構成して宮廷官僚などの供給源であったユンカー階級が急速に没落したという時代と場所においてもなお、「宮廷の女官は通常は貴族階級から選ばれるもので、けっして卑しい身分ではない」ということをきちんと証明しなければならない。そのような立証ぬきで原告代理人の主張は成立しないのである。

この点について、結論を簡潔に言えば、この時代、ハノーヴァーの「女官」は新興のブルジョアの娘である場合も多いし、中産階級の娘である場合もあり、さらには一期半期の奉公人的な「女官」であった場合もあるのである。

四、同、五、対照表・bBについて

原告代理人は、

《こうした記述の姿勢からみても、宮地意見書は本件とは関係ないことが明らかである》(二三頁一〇~一一行目)

と論評する。しかし、これは歴史研究における史料翻訳の何たるかを知らない浅はかな論評としか言いようがない。ここでの被告の記述というのは、宮地意見書において、

《 そもそも歴史の研究において、史料の翻訳というのは、正確な事実を目指す以上、一つの原文に対し、理想的には一つの訳語しかないのです。》(被告準備書面・二三頁四行目以下で引用した乙第五七号証宮地意見書)

と宣言された大原則を具体的な状況に応じてより具体化したものにほかならない。つまり、スキャンダル雑誌のユーモアと戯文調あふれる記事をそのような性格にふさわしく訳すのも「正確な事実を目指した翻択」のひとつに属する。そのことは、たとえば、おなじ日本語の古文史料を現代語訳する場合において、法律に相当する「法度」と、巷間に流布された「落首」とをおなじ格調の現代語に翻訳することがいかに馬鹿げたことであるかを考えれてみればすぐ理解できることである。現に、高校教科書に必ずといってよいほど引用されている建武新政を皮肉った二条河原の「落首」にはそれにふさわしい現代語訳が付せられている。

五、同、六、対照表・cC第二文について

「この時点では、ティリンスキーらがホテル住まいだった」という記述に関し、原告代理人は、

《当時彼らがホテル住まいであったとしか解しようはない》(二五頁三行目)

と反論する。

まず正直なところ、ここで原告代理人がいったいどのように立証しようとしているのか理解するのにずいぶん骨が折れた。結局、ティリンスキーらが「ホテル住まい」であったという主張の根拠として、唯一、

「ホテルキーパー(ホテル管理人、ホテル経営者)は彼らを容赦しなかった、そして、ティリンスキー、シュヴェンケ夫妻の魅力的な一行を留置場にほうりこんだ」

という文章をもちだしているにすぎないが、しかし、原告代理人はこの点で大きな誤りをおかしている。

なぜなら、「ティリンスキー、シュヴェンゲ夫妻の魅力的な一行を留置場にほうりこんだ」事件というのは、本書六〇頁「ティリンスキー登場」の見出しのすぐあとにつづく、以下の文章の内容を指し示しているからである。

《一九一二年春のある日、チューリヒのホテル・シュヴァイツアー・ホーフのレストランでちょっとした事件が起こった。ケラー支配人にとって信じられないことであったが、旅行姿の服装はくたびれていたとはいえ、決していやしい身分とは思えない人品の二人の中年の紳士と一人の淑女の一行が無銭飲食をしたのである。

「旅費を使いはたしてしまったのでつい……」

というが、さしあたり金を工面するあてがないという。三人は逮捕されて、チューリヒの地方裁判所の審理にゆだねられた。この三人は、イゴーリ・ティリンスキー、アルベルト・シュヴュンケとエミリー・シュヴエンケの夫妻であった。》(六〇頁一四行目以下)

つまり、この事件以外に、「ホテルキーパー(ホテル管理人、ホテル経営者)は彼らを容赦しなかった、そして、ティリンスキー、シュヴェンゲ夫妻の魅力的な一行を留置場にほうりこんだ」事件は事実として存在しない。しかし、この事件は三人がチューリヒに着いた最初の日の事件であり、ギー・ガイヤーと出会うきっかけとなった事件でもあり、したがって、この事実から三人がチューリヒでホテル住まいをしたという証明はまったく不可能である。

現に、「チューリヒのホテル・シュヴァイツアー・ホーフ」とその「ケラー支配人」はこの事件で登場するだけで、このホテルに三人が一泊した事実さえも史料に見ることはできない。したがって、史料解釈としては、おそらく、会食をしただけで、一泊もしないうちに逮捕されたと解するのが妥当であり、ましてや「ホテル住まい」をする余地など存在しなかった。

以上から、原告代理人は依然、まったく根拠のない主張として「ホテル住まい」を主張しているにすぎないのであって、これでは問題になりえない。

以 上